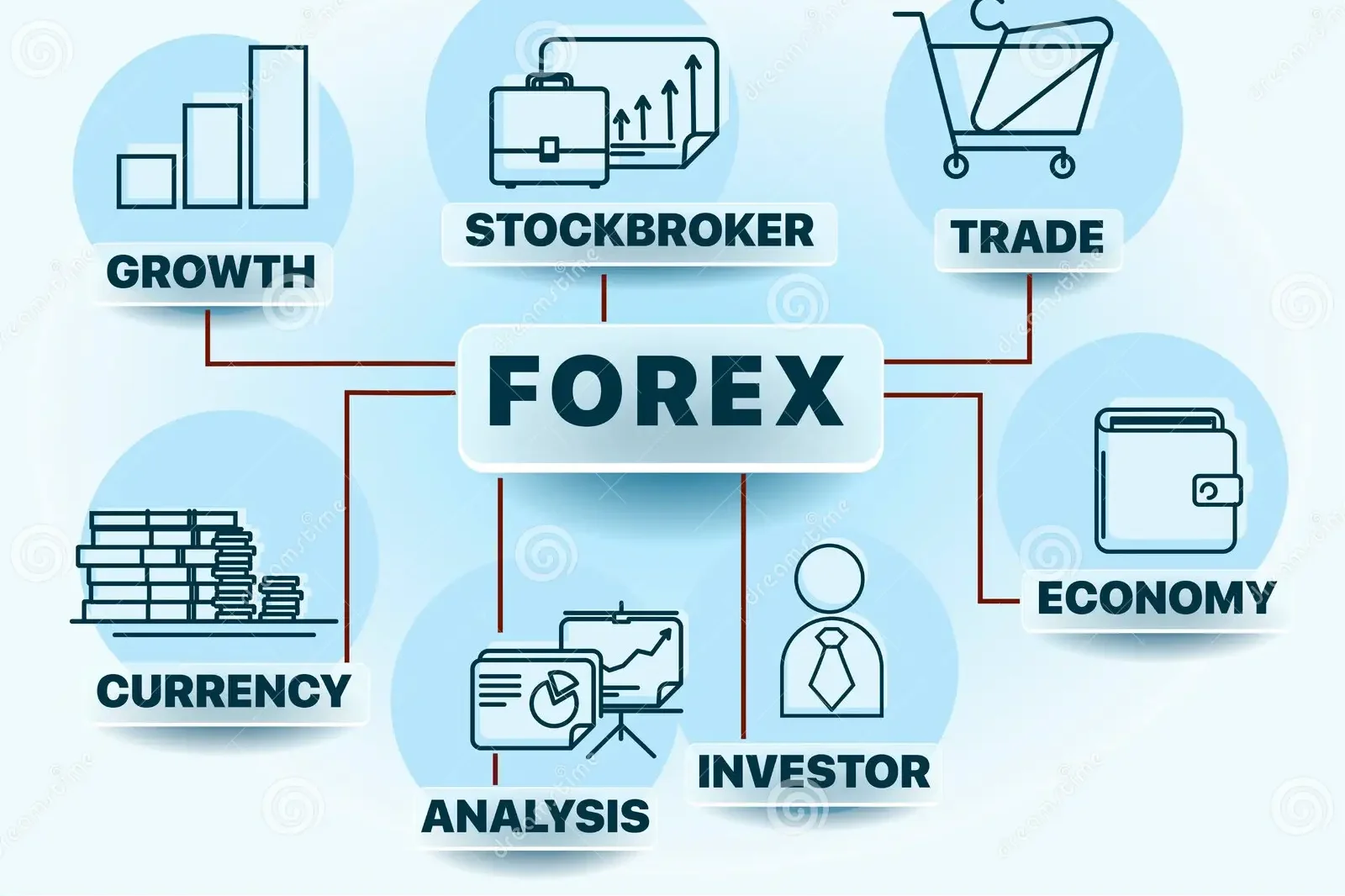

फॉरेक्स ट्रेडिंग (FOREX Trading) का मतलब है एक देश की मुद्रा (जैसे भारतीय रुपया) को दूसरी देश की मुद्रा (जैसे अमेरिकी डॉलर) के साथ बदलना—ताकि भविष्य में जब उनकी कीमतें बदलें, तो इससे लाभ कमाया जा सके |

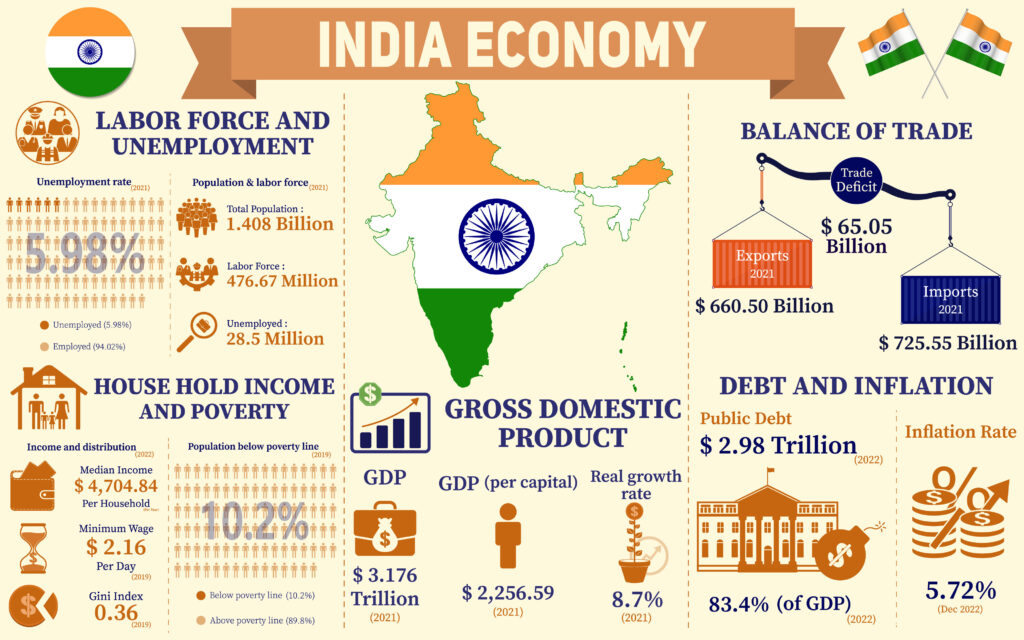

फॉरेक्स ट्रेडिंग (Forex Trading) को विदेशी मुद्रा व्यापार (Foreign Exchange Trading) या करेंसी ट्रेडिंग भी कहा जाता है। यह एक वैश्विक बाजार है जहाँ विभिन्न देशों की मुद्राओं का व्यापार किया जाता है। फॉरेक्स बाजार दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है, जहाँ प्रतिदिन लगभग $7 ट्रिलियन का व्यापार होता है।

विदेश यात्रा करते समय फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंसी एक्सचेंज की तुलना में एक ट्रेडर एक करेंसी खरीदता है और दूसरी करेंसी बेचता है, और एक्सचेंज रेट आपूर्ति और मांग के आधार पर अक्सर अलग-अलग होती है|

सरल भाषा में –

- सोचिए, आपके पास कुछ रुपये हैं और आप अमेरिका घूमने जा रहे हैं। एयरपोर्ट या बैंक से आप रुपये देकर डॉलर खरीदते हैं। इसी तरह विदेशी लोग भी अपनी करेंसी बेचकर रुपये खरीदते हैं। जब आप ज्यादा रेट पर बेचते हैं या कम रेट पर खरीदते हैं, तो बीच का फर्क ही आपका मुनाफा या घाटा बनता है।

- फॉरेक्स ट्रेडिंग में लोग इस बदलती हुई कीमत का फायदा उठाने के लिए करेंसी खरीदना-बेचना करते हैं।

- उदाहरण : – आज 1 डॉलर = ₹85 है, आपने डॉलर खरीदा। कल वही डॉलर ₹90 पर बिकता है, तो आपने 5डॉलर कमा लिया।

- ये खरीद-बिक्री एक ऑनलाइन बाजार (market) में होती है, जिसे FOREX या FX Market कहते हैं। यह दुनियाभर का सबसे बड़ा ट्रेडिंग मार्केट है — यहाँ रोज़ करोड़ों का लेन-देन होता है।

- यहाँ ज्यादातर लेनदेन बैंक, बड़ी कंपनियाँ और कुछ लोग ऑनलाइन करते हैं।

- फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे, सप्ताह में पाँच दिन खुली रहती है

फॉरेक्स मार्केट एक विकेन्द्रीकृत (Decentralized) बाजार है, जिसका मतलब है कि इसका कोई भौतिक स्थान नहीं होता। यह बाजार 24 घंटे, सोमवार से शुक्रवार तक खुला रहता है। इसमें अलग-अलग समय क्षेत्रों के अनुसार व्यापार किया जाता है, जैसे:

- सिडनी सेशन

- टोक्यो सेशन

- लंदन सेशन

- न्यूयॉर्क सेशन

इन सेशन्स के कारण व्यापारी दुनिया भर से अपनी सुविधा के अनुसार ट्रेडिंग कर सकते हैं।

फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे काम करती है?

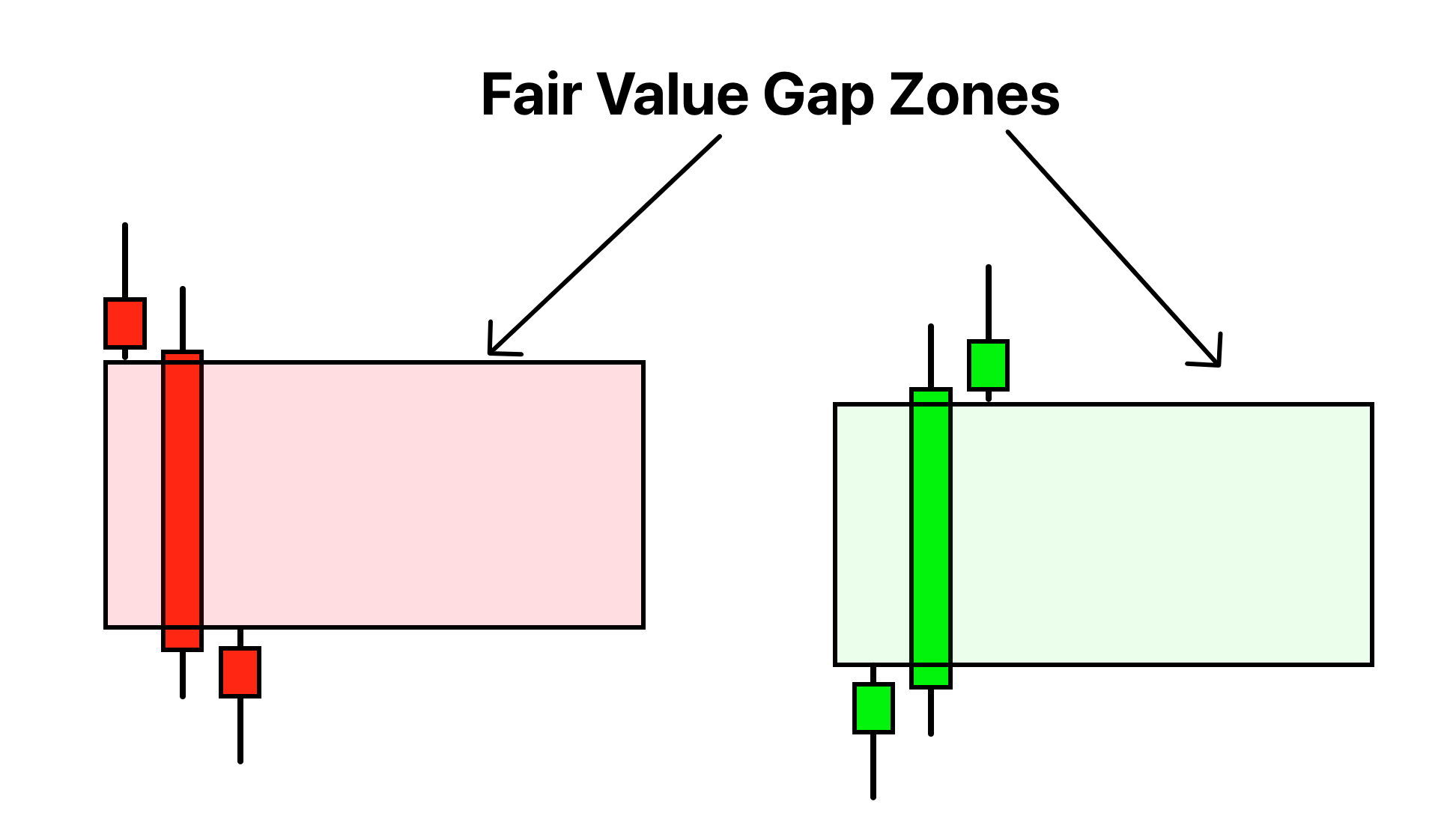

फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप एक करेंसी को खरीदते हैं और दूसरी को बेचते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एक करेंसी की कीमत में वृद्धि (Appreciation) या कमी (Depreciation) का लाभ उठाना है।फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत सरल ढंग से कहें तो अलग-अलग देशों की मुद्राओं (जैसे रुपया, डॉलर, यूरो) को एक-दूसरे से ऑनलाइन खरीदने और बेचने की प्रक्रिया है। इसमें लोग उम्मीद करते हैं कि बदलती कीमतों से मुनाफा कमा लेंगे।

- फॉरेक्स ट्रेडिंग हमेशा करेंसी पेयर (जोड़ों) में होती है, जैसे USD/INR (अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपया) या EUR/USD (यूरो/डॉलर)। इसका अर्थ: एक मुद्रा को बेचकर दूसरी मुद्रा खरीदना।

- उदाहरण: अगर आपको लगता है कि डॉलर की कीमत बढ़ेगी, तो आप “खरीद” (Buy) का ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर बाद में डॉलर महंगा हो गया, तो आप बेचकर फायदा कमा सकते हैं।

- इसी तरह, अगर लगता है कि कोई करेंसी सस्ती हो जाएगी, तो आप उसे “बेच” (Sell) सकते हैं, और बाद में सस्ती कीमत पर खरीदकर मुनाफा कमा सकते हैं।

फॉरेक्स ट्रेडिंग कौन कर सकता है?

- कोई आम इंसान भी सही तरीके से (सरकारी नियम मानकर) फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकता है। भारत में यह स्टॉक एक्सचेंज (NSE/BSE) के जरिए अधिकृत ब्रोकर्स की मदद से होता है।

सबसे जरूरी — रिस्क

- इसमें मुनाफा जितना तेज़ हो सकता है, उतना घाटा भी जल्द हो सकता है। भाव रोज बदलते हैं, इसलिए समझदारी और जानकारी से ही इसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए।

सारांश:

फॉरेक्स ट्रेडिंग में असल में सिर्फ अलग-अलग देशों की मुद्राएँ खरीदना और बेचना होता है—प्रॉफिट कमाने के लिए। यह दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, पर इसमें बहुत समझदारी और जोखिम के साथ काम करना जरूरी है।