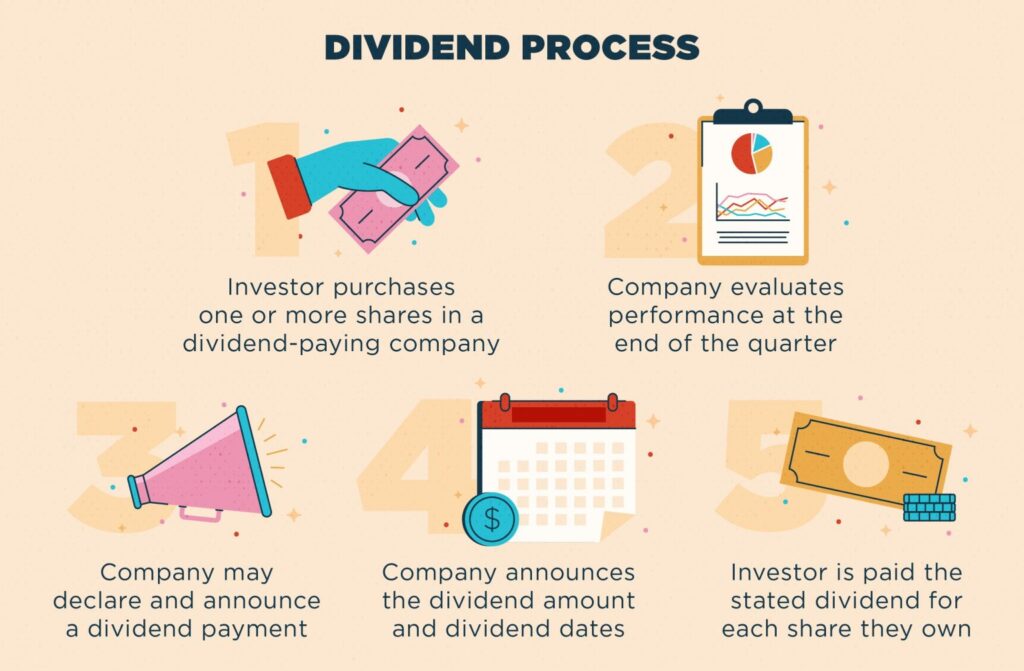

पहले, डिविडेंड को आसान शब्दों में समझते हैं। कंपनी जब अच्छा मुनाफा कमाती है, तो वह अपना कुछ पैसा शेयरधारकों (जिनके पास कंपनी के शेयर हैं) को देती है। इसे ही डिविडेंड कहते हैं। यह आमतौर पर नकद (cash) में दिया जाता है। ये पैसे हर शेयर पर थोड़े-थोड़े मिलते हैं, जैसे सालाना बोनस। उदाहरण: अगर कंपनी 10 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देती है, तो आपके 100 शेयरों पर 1000 रुपये मिलेंगे।

डिविडेंड (Dividend) एक कंपनी के मूल्यांकन (Valuation) और उसकी ग्रोथ (Growth) को समझने में कैसे मदद करता है,

कंपनी के मूल्यांकन (Valuation) में कैसे मदद करता है?

1.Dividend Discount Model (DDM): यह एक बहुत ही प्रसिद्ध तरीका है जिसका उपयोग करके निवेशक किसी कंपनी के शेयर का सही मूल्य (intrinsic value) निकालते हैं।

- इस मॉडल का सिद्धांत यह है कि किसी शेयर का मूल्य उसके भविष्य में मिलने वाले सभी डिविडेंड्स के वर्तमान मूल्य (Present Value) के बराबर होता है।

- अगर कोई कंपनी लगातार और बढ़ते हुए डिविडेंड देती है, तो DDM के हिसाब से उसकी Valuation भी अधिक होगी।

- निवेशक उन कंपनियों को ज़्यादा महत्व देते हैं जो भविष्य में अच्छा डिविडेंड ग्रोथ (dividend growth) बनाए रखने की उम्मीद रखती हैं।

शेयर की कीमत = भविष्य के सभी डिविडेंड का आज का मूल्य।

2.financial stable outlook: जो कंपनी लगातार और स्थिर डिविडेंड देती है, वह यह दर्शाती है कि उसके पास स्थिर और अनुमानित मुनाफा (stable and predictable earnings) है। यह निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है और कंपनी की वैल्यूएशन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।अगर डिविडेंड कम या अनिश्चित है, तो वैल्यूएशन नीचे गिरती है।

3.Dividend And Share Price:जब कंपनी डिविडेंड देती है, तो उसके शेयर की कीमत एक्स-डिविडेंड डेट पर लगभग उतनी कम हो जाती है जितना डिविडेंड दिया गया है। यानी अगर ITC का शेयर ₹335 है और ₹5 डिविडेंड देता है, तो एक्स-डिविडेंड पर शेयर ₹330 के आसपास जा सकता है, क्योंकि कंपनी वो पैसा shareholders को दे चुकी है ।

- Dividend Discount Model (DDM): यह एक बहुत ही प्रसिद्ध तरीका है जिसका उपयोग करके निवेशक किसी कंपनी के शेयर का सही मूल्य (intrinsic value) निकालते हैं।

- इस मॉडल का सिद्धांत यह है कि किसी शेयर का मूल्य उसके भविष्य में मिलने वाले सभी डिविडेंड्स के वर्तमान मूल्य (Present Value) के बराबर होता है।

- अगर कोई कंपनी लगातार और बढ़ते हुए डिविडेंड देती है, तो DDM के हिसाब से उसकी Valuation भी अधिक होगी।

- निवेशक उन कंपनियों को ज़्यादा महत्व देते हैं जो भविष्य में अच्छा डिविडेंड ग्रोथ (dividend growth) बनाए रखने की उम्मीद रखती हैं।

- वित्तीय स्थिरता का संकेत: जो कंपनी लगातार और स्थिर डिविडेंड देती है, वह यह दर्शाती है कि उसके पास स्थिर और अनुमानित मुनाफा (stable and predictable earnings) है। यह निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है और कंपनी की वैल्यूएशन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

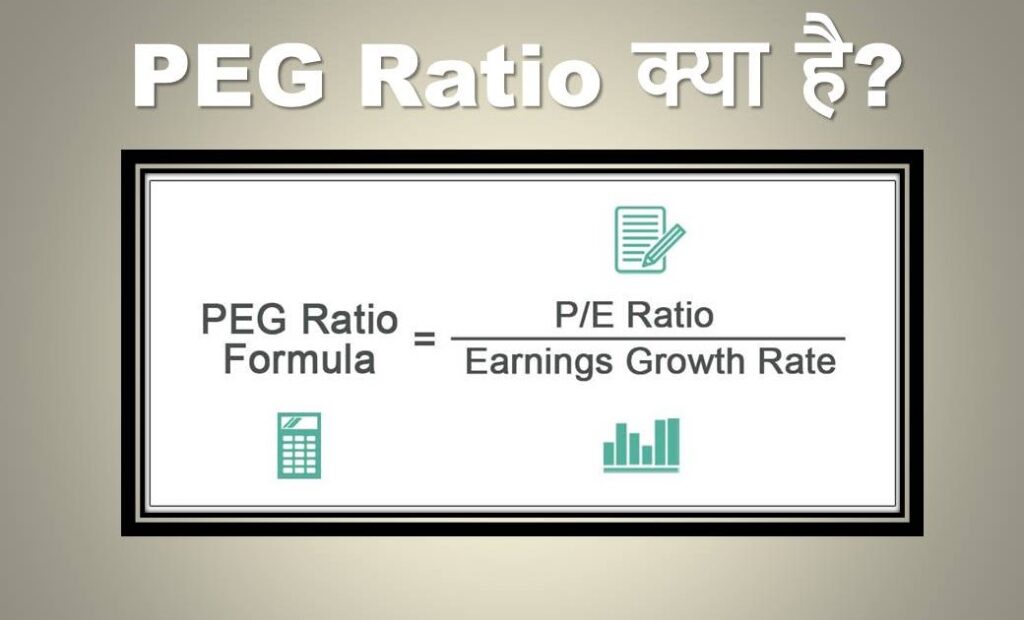

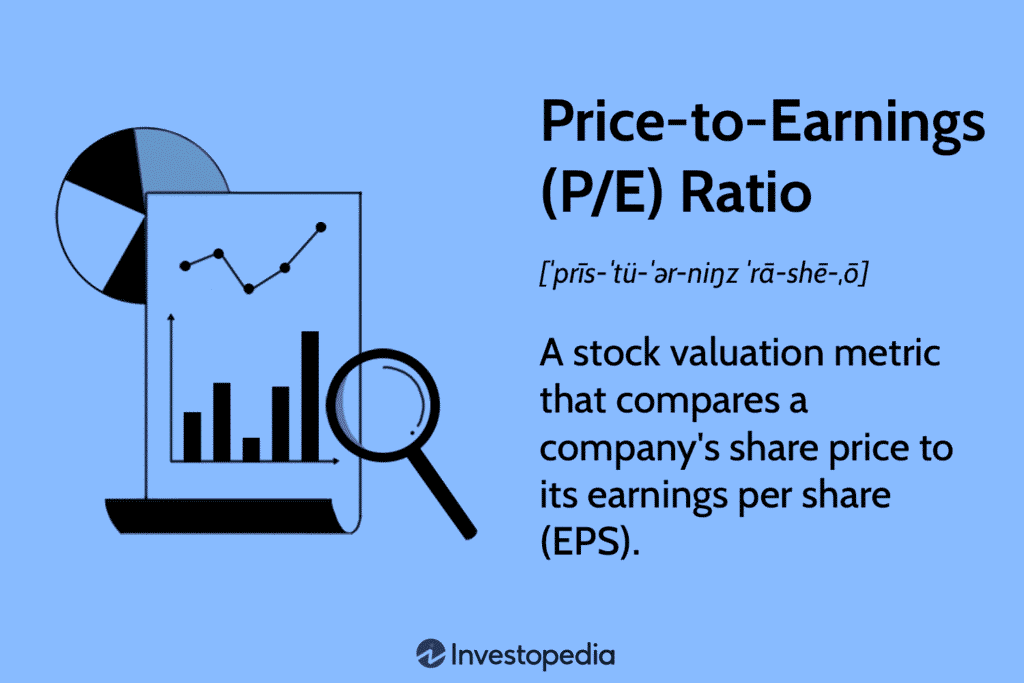

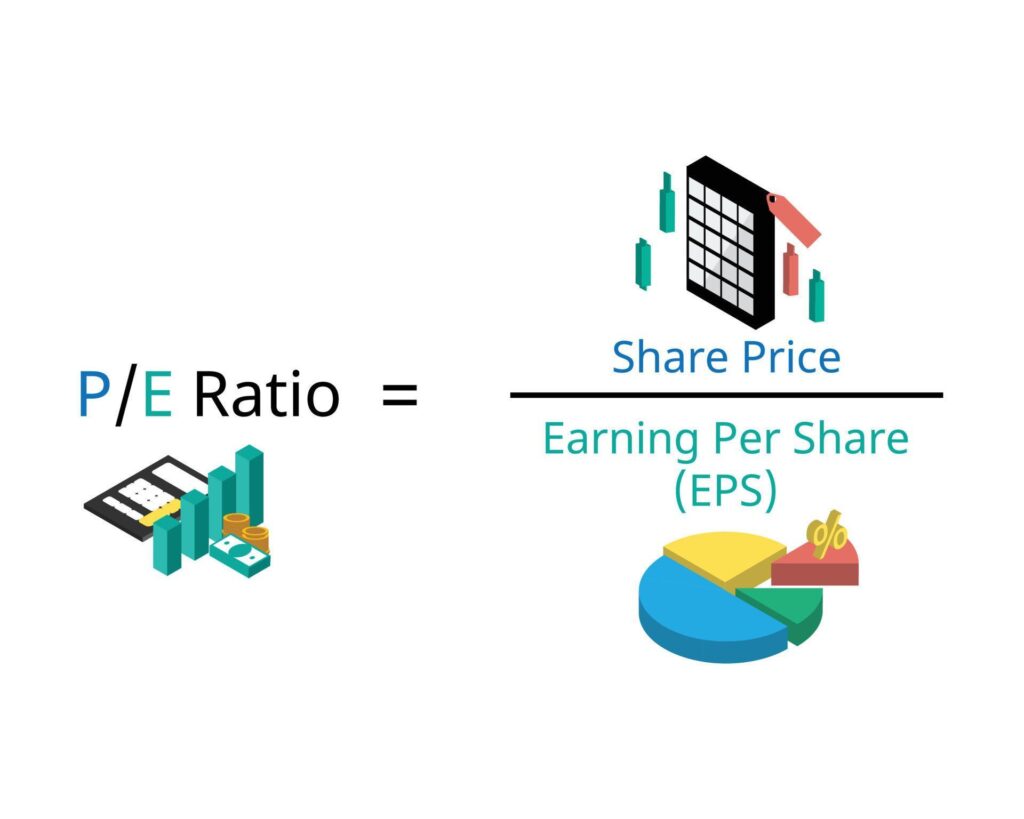

- डिविडेंड से पीई रेशियो कैसे जुड़ा है? : डिविडेंड कंपनी के मुनाफे (EPS) का एक हिस्सा होता है जो शेयरधारकों को मिलता है। पीई रेशियो डिविडेंड के जरिए समझना आसान हो जाता है क्योंकि ये बताता है कि कंपनी मुनाफे का कितना हिस्सा डिविडेंड में बांट रही है।

डिविडेंड यील्ड (Dividend Yield) = प्रति शेयर डिविडेंड ÷ शेयर की कीमत। (ये बताता है कि शेयर से कितना % रिटर्न डिविडेंड से मिलेगा।)

पेआउट रेशियो (Payout Ratio) = कुल डिविडेंड ÷ कुल मुनाफा (EPS)। (ये दिखाता है कि कंपनी मुनाफे का कितना % डिविडेंड दे रही है।)

पीई रेशियो = पेआउट रेशियो ÷ डिविडेंड यील्ड।

इससे क्या पता चलता है-

- अगर कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती है (हाई पेआउट), तो पीई कम हो सकता है (शेयर सस्ता लगे)।

- अगर डिविडेंड कम है (कंपनी ग्रोथ पर पैसे लगा रही), तो पीई ज्यादा हो सकता है (शेयर महंगा लगे, लेकिन ग्रोथ की उम्मीद)।

4. P/E Ratio समझने में डिविडेंड कैसे मदद करता है?

- ग्रोथ vs वैल्यू: हाई डिविडेंड वाली कंपनी का कम पीई मतलब वैल्यू स्टॉक (सुरक्षित, लेकिन कम ग्रोथ)। लो डिविडेंड + हाई पीई = ग्रोथ स्टॉक (तेज बढ़ोतरी की उम्मीद)।

- निवेश का फैसला: डिविडेंड से पता चलता है कंपनी कितना “ट्रस्टवर्थी” है। अगर पीई हाई है लेकिन डिविडेंड स्थिर, तो शेयर ओवरवैल्यूड हो सकता है।

- तुलना: दो कंपनियों की तुलना में डिविडेंड देखें – जो ज्यादा डिविडेंड दे और पीई कम रखे, वो बेहतर डील।

संक्षेप में, डिविडेंड पीई को “रियल” बनाता है – ये बताता है कि हाई पीई असल में मुनाफे पर कितना रिटर्न देगा। हमेशा इंडस्ट्री एवरेज पीई से कंपेयर करें!

कंपनी की ग्रोथ (Growth) को समझने में कैसे मदद करता है?

1.नई और तेज़ी से बढ़ने वाली (Growth) कंपनियाँ: अक्सर कम या कोई डिविडेंड नहीं देती हैं। वे अपना सारा मुनाफा रिसर्च, डेवलपमेंट और बिज़नेस के विस्तार में लगाती हैं, क्योंकि उनके पास उच्च विकास के अवसर (high growth opportunities) होते हैं। यह संकेत देता है कि कंपनी की प्राथमिकता ग्रोथ है।

2.Growth vs. Payout: डिविडेंड की राशि से पता चलता है कि कंपनी अपने मुनाफे का कितना हिस्सा शेयरधारकों को दे रही है और कितना हिस्सा कंपनी के अंदर वापस निवेश (reinvest) कर रही है।

3.Growth Factor:कभी-कभार कंपनी कम या ना के बराबर डिविडेंड देती है क्योंकि वो अपने मुनाफे को बिज़नेस में फिर से लगाना चाहती है ताकि और बड़ा ग्रोथ पा सके। इससे पता चलता है कि कंपनी future growth ko ज़्यादा importance दे रही है और पैसा बचा रही है ।

- स्थिर डिविडेंड: मतलब कंपनी की ग्रोथ स्थिर है, कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं। जैसे पुरानी कार जो हमेशा चलती है।

- बढ़ता डिविडेंड: ये दिखाता है कि कंपनी तेजी से बढ़ रही है, मुनाफा ज्यादा हो रहा है। निवेशक खुश होते हैं, शेयर खरीदते हैं।

- कम या ना मिलना: ग्रोथ धीमी है या कंपनी पैसे नए प्रोजेक्ट में लगा रही है (जो रिस्की हो सकता है)।

उदाहरण: ITC जैसी कंपनी सालों से डिविडेंड बढ़ा रही है, जो बताता है कि उसकी ग्रोथ मजबूत है। इससे समझ आता है कि कंपनी भविष्य में कितनी मजबूत बनेगी।

डिविडेंड और कौन-कौन से फैक्टर समझने में मदद करता है?

1.प्रॉफिटेबिलिटी (मुनाफाखोरी): ज्यादा डिविडेंड मतलब कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही है। अगर मुनाफा कम हो, तो डिविडेंड कट जाता है।

2.कैश फ्लो (नकदी प्रवाह): डिविडेंड देने के लिए कंपनी के पास नकद पैसे होने चाहिए। ये दिखाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है या नहीं।

3.मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस (प्रबंधन का आत्मविश्वास): अगर मैनेजमेंट डिविडेंड बढ़ाता है, तो ये संकेत है कि वे कंपनी के भविष्य पर भरोसा करते हैं।

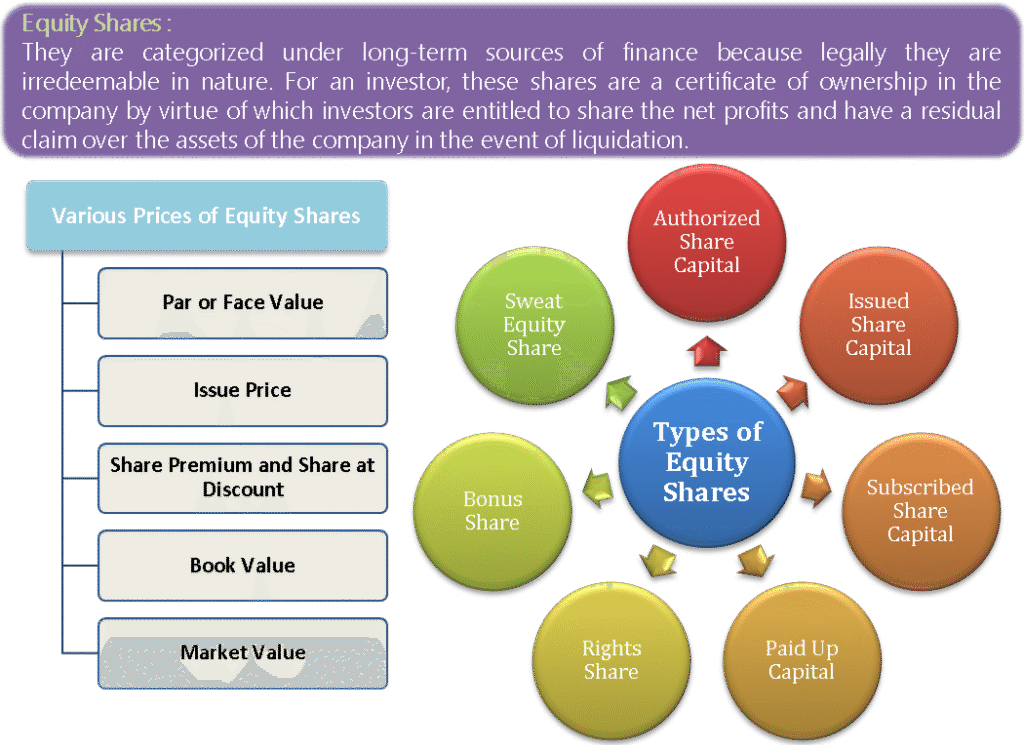

4.कंपनी की मैच्योरिटी (परिपक्वता): नई स्टार्टअप कंपनियां डिविडेंड कम देती हैं (ग्रोथ पर फोकस), लेकिन पुरानी कंपनियां ज्यादा देती हैं। इससे पता चलता है कंपनी कितनी “बड़ी” हो चुकी है।

5.रिस्क लेवल: लगातार डिविडेंड = कम रिस्क। अगर डिविडेंड अचानक बंद हो, तो रिस्क ज्यादा।

6.डिविडेंड यील्ड (Dividend Yield):

- सूत्र: Dividend Yield=Current Share PriceAnnual / Dividend Per Share

- यह बताता है कि शेयर की मौजूदा कीमत पर आपको डिविडेंड से कितना प्रतिशत रिटर्न मिल रहा है। यह एक निवेशक के लिए नियमित आय (Regular Income) का एक अच्छा मापदंड है।

7.डिविडेंड पेआउट अनुपात (Dividend Payout Ratio):

- सूत्र: Dividend Payout Ratio=Net Income (Profit) / Total Dividends Paid

- यह अनुपात बताता है कि कंपनी अपने कुल मुनाफे का कितना प्रतिशत डिविडेंड के रूप में बांट रही है।

- कम पेआउट रेशियो (Low Payout Ratio): दिखाता है कि कंपनी के पास डिविडेंड देने के बाद भी भविष्य की ग्रोथ के लिए पर्याप्त नकदी (sufficient cash) बची हुई है।

- अत्यधिक उच्च पेआउट रेशियो (Very High Payout Ratio): चेतावनी का संकेत हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी अपने मुनाफे का ज़्यादातर हिस्सा बांट रही है, जो भविष्य में कंपनी की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।